Sono trascorsi alcuni giorni dalla caduta della cabina della funivia Stresa-Mottarone che ha provocato 14 morti e un ferito gravissimo ora in ripresa. Dopo poche ore dalla tragedia si è appresa una verità che inorridisce: la caduta della cabina non è stata causata di un involontario errore umano ma da una decisione umana cosciente e consapevole, anche se non prevedibile nelle conseguenze; quella di rimuovere ogni misura di sicurezza. Concretamente, quella di compromettere i freni d’emergenza per evitare continui blocchi e allarmi, che nel giro di poco tempo avrebbero condotto al fermo per un lungo periodo dell’impianto per la riparazione e la manutenzione. Ciò avrebbe causato alla società che gestisce la funivia, già con un pessimo bilancio per la pandemia, enormi perdite economiche. Ora, l’indignazione dei primi giorni, come purtroppo è avvenuto per altre tragedie, si sta spegnendo e presto, i più, si scorderanno di questa strage in attesa di sdegnarsi nuovamente di fronte al prossimo e terrificante episodio, senza chiedersi cosa si nasconde dietro tragedie, non volute volontariamente dall’uomo, ma di cui l’uomo è complice. Quella del Mottarone è il campanello d’allarme di un pericolo reale, soprattutto oggi, avendo la pandemia impoverito, abbruttito e terrorizzato molti e fatto smarrire quel poco di umanità rimasta. E, quando si è terrorizzati, si compiono delle stupidaggini, delle stoltezza e delle assurdità. Inoltre, il timore, può generare anche gesti criminali per recuperare il tempo perduto. Ebbene, questa storia, è l’emblema della leggerezza e dell’irresponsabilità con cui sia stato “chiuso” un Paese e della difficoltà a riaprire una nazione imballata.

Sono trascorsi alcuni giorni dalla caduta della cabina della funivia Stresa-Mottarone che ha provocato 14 morti e un ferito gravissimo ora in ripresa. Dopo poche ore dalla tragedia si è appresa una verità che inorridisce: la caduta della cabina non è stata causata di un involontario errore umano ma da una decisione umana cosciente e consapevole, anche se non prevedibile nelle conseguenze; quella di rimuovere ogni misura di sicurezza. Concretamente, quella di compromettere i freni d’emergenza per evitare continui blocchi e allarmi, che nel giro di poco tempo avrebbero condotto al fermo per un lungo periodo dell’impianto per la riparazione e la manutenzione. Ciò avrebbe causato alla società che gestisce la funivia, già con un pessimo bilancio per la pandemia, enormi perdite economiche. Ora, l’indignazione dei primi giorni, come purtroppo è avvenuto per altre tragedie, si sta spegnendo e presto, i più, si scorderanno di questa strage in attesa di sdegnarsi nuovamente di fronte al prossimo e terrificante episodio, senza chiedersi cosa si nasconde dietro tragedie, non volute volontariamente dall’uomo, ma di cui l’uomo è complice. Quella del Mottarone è il campanello d’allarme di un pericolo reale, soprattutto oggi, avendo la pandemia impoverito, abbruttito e terrorizzato molti e fatto smarrire quel poco di umanità rimasta. E, quando si è terrorizzati, si compiono delle stupidaggini, delle stoltezza e delle assurdità. Inoltre, il timore, può generare anche gesti criminali per recuperare il tempo perduto. Ebbene, questa storia, è l’emblema della leggerezza e dell’irresponsabilità con cui sia stato “chiuso” un Paese e della difficoltà a riaprire una nazione imballata.

Chi è l’uomo?

La tragedia del Mottarone, se vogliamo volare alto, è inquietante poichè interroga la “concezione antropologica” presente nella nostra società già deficitaria prima della pandemia. Interpella, quindi il contesto societario con la domanda: chi è l’uomo? Questa interrogazione nella storia se lo sono posti in molti; simbolico è l’aneddoto del filosofo Diogene che con la lanterna vagava in pieno giorno nelle strade di Atene e in modo folle e spregiudicato gridava: “cerco l’uomo”. Pochi, però, nelle varie epoche hanno offerto risposte esaurienti che possiamo riassumere in due posizioni opposte: “l’uomo è il suo corpo”, oppure, “l’uomo è la sua anima”. Di fronte alla difficoltà del quesito, la risposta che voglio offrire fa riferimento a quella che definiamo “concezione personalista”, l’unica che può supportare sia il singolo che la società affinché il “concetto di uomo”, per quanto riguarda la sua unicità e dignità, non rimanga a livello teorico ma si concretizzi nel quotidiano e nelle scelte che coinvolgo l’altro, anche nella gestione di una funivia.

La concezione personalista

E’ il fondamento dell’immutabile antropologia cristiana ben riassunta nel salmo VIII che così descrive l’uomo rivolgendosi a Dio: “Hai fatto (l’uomo) poco meno degli angeli, di gloria e di onore Io hai coronato: gli hai dato potere sulle opere delle tue mani; tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci che percorrono le vie del mare” (vv. 8,4-9). E, al termine, il salmista proclama: “O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: sopra i cieli si innalza la tua magnificenza” (vv. 10). Nel salmo osserviamo che I’ uomo è il centro della creazione, “partner di Dio” nel governo della terra, finalizzata unicamente a lui. Di conseguenza, possiamo affermare con certezza, che la realizzazione e la felicità dell’uomo erano gli obiettivi primordiali di Dio. Questo “criterio base” della visione cristiana dell’uomo è ben evidenziato da sant’Ireneo: “Gloria Dei vivens homo” (“L’uomo vivente è la gloria di Dio”) e riassunto dalla Costituzione Pastorale “Gaudium et spes” del Concilio Vaticano II: “anima et corpore unus”[1]. La giustificazione la riscontriamo nei primi capitoli del Libro della Genesi dove notiamo che Dio riserva all’uomo, totalità psico-fisica e spirituale, attenzioni e privilegi particolari.

La centralità dell’uomo come valore assoluto, e di conseguenza, l’approccio integrale alla persona, sta alla base anche della corrente di pensiero denominata “personalismo ontologico”. Esponenti di rilievo furono E. Mounier, J. Maritain e A. Rosmini. Mounier affermava: “Il personalismo è uno sforzo integrale per comprendere e per superare la crisi dell’uomo nella sua totalità”[2]. “Uomo”, inteso come “una tensione fra le sue tre dimensioni: quella che sale dal basso e l’incarna in un corpo; quella che è diretta verso l’alto e la solleva ad un universale; quella che è diretta verso il largo e la porta verso una comunione. Vocazione, incarnazione, comunione sono le tre dimensioni della persona”[3].

Per il modello personalista ontologico “la dignità” è il fattore costitutivo della persona, quindi un valore da rispettare pienamente. La “dignità”, è inoltre, un valore universale e il legame che unisce tutti gli esseri umani. Tommaso d’Aquino sosteneva che la persona umana rappresenta “l’essere più perfetto della natura”[4]; perciò, ledendola, s’infligge una grave ferita alla società nelle sue radici e nel suo vertice.

Ebbene, la società ha origine dall’uomo ed è al suo servizio; di conseguenza, la difesa del valore primario e inalienabile dell’individuo è il presupposto di ogni autentico progresso. Concretizziamo con una applicazione.

La supremazia dell’uomo nel cosmo

Il canone della “supremazia dell’uomo”, oggi, in diverse situazioni, appare capovolto. Molti, ad esempio, s’impegnano meritoriamente nella difesa degli animali ma rimangono indifferenti nei confronti di ogni situazione negativa che l’uomo deve affrontare, dimenticando che ogni creatura terrestre è finalizzata unicamente al benessere della persona che non può essere trasformata, da nessuno, in strumento. Si pensi ad esempio al disinteresse di fronte al crimine dell’aborto o alle agghiaccianti foto di bambini morti in mare o alle strumentali proteste per le sperimentazioni cliniche sugli animali.

Inoltre, gli abusi perpetrati da taluni regimi, quali il nazismo, il fascismo, il comunismo marxista-leninista hanno manipolato e umiliato I’ uomo e, talora, strutturato la comunità prevalentemente sull’ “utopia della burocrazia” come purtroppo avviene anche nel nostro Paese. E, “la burocrazia”, è un gravoso problema della nostra società poiché fa scordare che la finalità primaria delle Istituzioni pubbliche e private è il “benessere del cittadino” e, di conseguenza, il rispetto dei suoi “diritti fondamentali” anche tramite il superamento di alcune rigidità spesso disumane. L’antropologia invita a modificare la burocrazia, fornendogli un “volto umano”. Il punto di partenza è la sconfitta della tendenza ad esprimersi in “termini generali”: umanità, classi, ceti, categorie, clienti, pazienti, utenti…, per “riconoscere la persona” che, con un nome ed un volto, sta di fronte in quel momento, con il suo problema. L’esempio eccellente è offerto da Dio, che come ricorda un autore, è Colui che “sa contare solo fino a uno”. Nell’Antico Testamento si parla maggiormente di “uomo” che di “umanità”, e Dio “chiama per nome” coloro cui affida una missione. Anche per Gesù Cristo era assente “la classe” dei bisognosi o quella dei poveri, dei malati o dei fragili…; per Lui, in quel momento, era presente “unicamente” quel lebbroso, quel cieco, quel paralitico, quella donna vedova che seppelliva il figlio… Questi esempi divini ci mostrano come concretizzare la pedagogia dell’incontro “da persona a persona” e ci invitano a rinnegare la convinzione, a volte trasformata in idolatria, che unicamente sofisticate riforme possano rispondere più efficientemente ed efficacemente alle esigenze dei cittadini. Questa visione è di preoccupante attualità nel contesto societario dove le riforme, il più delle volte, accrescono l’aspetto burocratico: quello da “persona a struttura”, svantaggiando il rapporto “da soggetto a soggetto”.

L’uomo sta pagando l’aver emarginato Dio

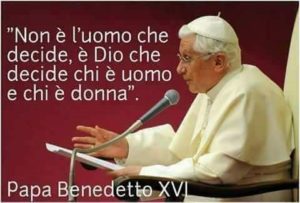

Sarebbe un discorso monco il tralasciare questo aspetto. L’uomo contemporaneo incontra, anche nei confronti del Trascendente, una crisi, fino al punto di concepire la fede come un optional, un semplice elemento culturale dell’esistenza, abbandonando o non dando adeguato spazio alla dimensione religiosa. La storia, nella sua ciclicità, mostra che quando l’uomo volle costruire una società senza Dio andava incontro al fallimento. Espressivi a questo riguardo sono alcuni episodi che troviamo già nell’Antico Testamento. Quando avvenne il primo omicidio della storia, l’uccisione di Abele da parte di Caino? Subito dopo il peccato originale, cioè quando l’uomo ha tentato di divenire autonomo e indipendente da Dio, e quindi Caino si è sentito autorizzato ad affermare: “Sono forse il guardiano di mio fratello” (Gen. 4,9). Anche l’episodio della “Torre di Babele” è molto significativo: questi uomini che da soli hanno costruito una nuova civiltà non si comprendevano tra loro. Inoltre, tutta la storia di Israele, è contrassegnata da questo ricorso: quando il popolo respingeva Dio iniziavano tempi di disavventure (guerre, conquiste da parte di altri popoli, esilio…). Tutto ciò mostra che chi apertamente o subdolamente fa “guerra a Dio, ad esempio con la scusante della laicità dello stato moderno, scordando l’ammonimento dello scrittore e filosofo russo F. Dostoevskij: “Se Dio non c’è tutto è permesso”, oppure mira a ridurre il cattolicesimo ad un semplice aggregato filosofico e culturale, attenta al presente e al futuro della persona e la tragedia del Mottarolo è un piccolo esempio tra molti. Ebbene, la nostra è una società di uomini che in molteplici contesti devono difendersi dagli altri uomini, dove in più occasioni sembra ritornato attuale l’antico detto del commediografo latino Plauto: “homo, homis lupo” (“l’uomo è un lupo per l’uomo”).

Concludendo

Chi è l’uomo? Ci siamo chiesti all’inizio.

Scriveva il filosofo Pascal: “L’uomo non è che una canna, l’essere più debole della natura, ma una canna pesante. Non è necessario che l’intero universo si armi per schiacciarlo: un po’ di fumo, una goccia d’acqua basta per ucciderlo. Ma, quando pure l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe ancora più nobile di chi lo uccide, perché egli sa di morire e conosce il vantaggio che l’universo ha su di lui; l’universo invece non sa nulla“[5].

Scriveva il filosofo Pascal: “L’uomo non è che una canna, l’essere più debole della natura, ma una canna pesante. Non è necessario che l’intero universo si armi per schiacciarlo: un po’ di fumo, una goccia d’acqua basta per ucciderlo. Ma, quando pure l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe ancora più nobile di chi lo uccide, perché egli sa di morire e conosce il vantaggio che l’universo ha su di lui; l’universo invece non sa nulla“[5].

E’ un pensiero fondamentale che ci dovrebbe guidare nella nostra quotidianità, quando dal mattino alla sera accostiamo gli altri, essendo ognuno “custode” della dignità, del rispetto e della felicità di tutti. All’inizio della storia, Dio, nel libro della Genesi, all’uomo non solo proibì di versare il sangue di un altro uomo rischiando una punizione esemplare, ma pose a Caino una domanda impegnativa: “Dov’è Abele tuo fratello?”. Cioè significa che ogni vita umana è affidata alla premura, alla cura e alla sollecitudine dell’altro. E Caino rispose: “Sono forse io il custode di mio fratello?”. “Sì”, ogni uomo è guardiano di suo fratello. Custode “del fratello”, quindi di tutti gli uomini, perché mentre gli amici ce li scegliamo i fratelli ce li troviamo sul posto di lavoro, o nel sociale o anche come nostri clienti.

Ne vale sempre la pena? Per l’uomo a volte no, per Dio presente nell’uomo, sempre e comunque, qualunque siano i costi e i sacrifici. Onorare e rispettare l’uomo equivale a venerare il Creatore che ha impresso in ogni persona la propria immagine.

Don Gian Maria Comolli

[1] Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 14.

[2] E. Mounier, Il Rinascimento, Esprit 1 (1932) 12.

[3] E. Mounier, Le personnalisme, Presses Universitaires de France, Paris 1950.

[4] Summa Theologiae, op. cit., I, q.29, a, 3g.

[5] Pensieri 287.